Jalons pour une histoire des pendues de Monterfil1

Au mois d’août 2014, de nombreux médias ont publié un article de l’Agence France-Presse consacré à celles qu’il est coutume de nommer les « pendues de Monterfil » et titré « 70 ans après l’épuration, le tabou des pendues se lézarde à Monterfil »2. A en croire l’auteur, un très lourd secret expliquerait que les commémorations de la Libération s’effectuent dans une relative discrétion. Bien plus : nous découvrons au fil de la lecture que 70 des 1 300 habitants que compte ce petit village situé à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Rennes ont « enfin osé », en 2014, venir rendre hommage à trois femmes accusées à tort de collaboration et victimes d’une « épuration sauvage » orchestrée par des « résistants de la dernière heure ».

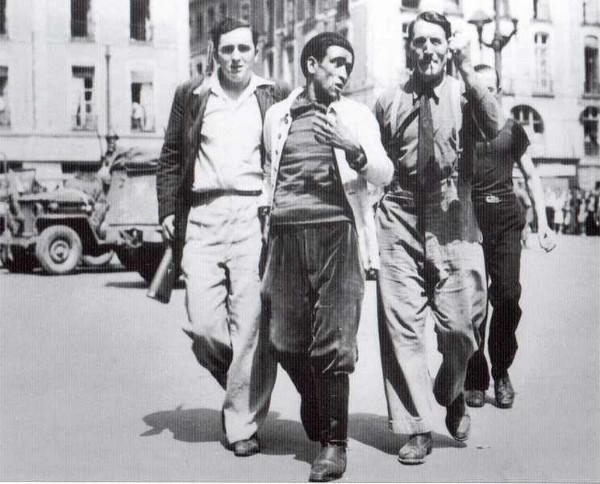

|

| A Rennes, Arrestation d'un collaborateur place de la Mairie. Wiki-Rennes. |

Sous l’Occupation, les trois victimes travaillent comme aide-cuisinières dans un camp de transmissions occupé par les Allemands installé à proximité du village. Selon l’article de l’AFP, une fois la Libération venue, elles sont arrêtées et transférées à la prison de Rennes. Rapidement libérées cependant, elles sont, toujours d’après la même source, arrachées aux gendarmes par une « douzaine de jeunes gens armés et fortement alcoolisés » qui sont originaires du village et dont l’un est le fils du maire. Ceux-ci les accusent d’avoir couché avec les Allemands et d’avoir dénoncé des résistants. Elles sont ramenées alors à Monterfil et tondues sans que la population du village « n’ose intervenir » explique le journaliste. Le 4 août 1944, après un semblant de procès, elles sont conduites dans un bois situé dans le village voisin d’Iffendic pour être pendues et, « parce que la corde ne coulissait pas », achevées à coups de pelle. Au-delà du caractère sensationnaliste de l’article, favorisé il est vrai par les événements eux-mêmes, il semble nécessaire de contextualiser cet épisode et ainsi l’analyser en tant qu’historien.

Le rôle de l’historien : contextualiser les tontes

Tout d’abord, il convient de préciser que la Libération, en Bretagne comme dans les autres régions françaises, est à réinscrire dans un climat culturel de sortie de guerre et dans un lent processus de retour à l’ordre républicain.

En effet, l’épuration dite de voisinage ou populaire, termes préférés par les spécialistes à celui d’épuration sauvage, ne peut-être comprise sans être mise en relation avec la phase de brutalisation qui précède la Libération et dans celle de l’insurrection qui caractérise les journées libératrices3. Dans une région précocement anglophile et gaulliste, dans laquelle la Résistance s’est considérablement développée au fil des mois, la répression allemande se durcit en 1944. Les rafles, les arrestations et les déportations ainsi que les attaques de maquis opérées par les occupants créent un fort climat de terreur4. Sans nier les règlements de compte et les dérapages qui ont pu avoir lieu à la Libération, à l’instar de ceux de Monterfil, le basculement soudain de quatre années de peur, d’oppression et de privation à la liberté permet alors de mieux comprendre l’éruption de violence et certains excès qui ont eu lieu durant cette période. Après de longs mois d’une guerre et d’une Occupation qui ont transformé les populations en contribuant à rendre les individus plus durs, le dérèglement des comportements qui est constaté un peu partout à la Libération peut également s’expliquer par l’anomie qui règne au sein des communautés durant cette période5. Dès le départ des Allemands, il s’agit de sanctionner les collaborateurs les plus dangereux ainsi que des individus qui ont pratiqué le marché noir ou encore des femmes suspectées de collaboration intime.

|

| Carte postale. Collection particulière. |

Avant d’être exécutées, Marie Guillard, âgée d’une cinquantaine d’années, sa fille Germaine et Suzanne Lesourd, respectivement âgées de 21 et 25 ans, sont frappées, tondues, dénudées, exhibées, recouvertes de croix gammées et laissées pendant des heures attachées au soleil. Les historiens ont beaucoup travaillé sur ces problématiques qui sont dorénavant bien connues, loin du cliché d’un quelconque « tabou ». Les 3 tondues sont à intégrer aux 20 000 cas recensés par Fabrice Virgili à l’échelle de la France, au nombre plancher de 272 pour la Bretagne et aux 24 comptabilisées en Ille-et-Vilaine. Les deux tiers des tontes que Luc Capdevila a repérées dans la région ont eu lieu en août 1944, c’est-à-dire après la fuite des occupants6. Elles sont plus nombreuses sont les plus nombreuses dans les zones où les FFI ont été les plus actifs à la Libération, ceux-ci opérant souvent un ratissage des communes à la recherche des femmes à tondre. En Bretagne, 80 % des tondaisons leur sont imputables. Nous savons également que dans de nombreux cas, les gendarmes, les policiers ou les soldats alliés laissent faire, donnent leur autorisation ou organisent les tontes. A Monterfil, les gendarmes sont dépossédés des trois femmes alors qu’elles viennent d’être remises en liberté. Toutefois, l’article ne mentionne pas la suite de leur emploi du temps. Il serait intéressant de savoir si ces derniers ont suivi les résistants jusqu’à Monterfil et s’ils étaient parmi la foule au moment de la tonte, lui donnant ainsi un caractère semi-officiel, à la lisière du légal et de l’illégal.

Les trois femmes de Monterfil sont accusées de collaboration intime mais aussi de dénonciations. Ces deux griefs sont intimement liés à la Libération et peuvent être comparés aux principaux chefs d’accusation qui sanctionnent les tontes à l’échelle nationale. A ce niveau, les relations sexuelles interviennent pour 42,1 % et la délation pour 6,5 % des cas, ce qui infirme l’idée de tontes réprimant exclusivement la collaboration sentimentale7. Toutes cependant sont une violence attentatoire au féminin, ce que Fabrice Virgili a nommé le retour d’une « France virile ». Les résistants de Monterfil se réapproprient le corps des femmes avec une volonté de le montrer tout en le dégradant. De cette façon, ils réaffirment une masculinité bafouée par la défaite de 1940 et l’Occupation.

Il semble que les événements du 4 août s’inscrivent aussi dans une ambiance débridée puisque certains résistants sont enivrés. Indiscutablement, la consommation de boissons est partie intégrante des rites de la Libération et propice à la transgression8. Comme le souligne le philosophe Alain Brossat, « la Libération est libation ». La société libérée prend sa revanche sur les corps « contraints, amaigris, réduits au silence sous l’Occupation » et sur ceux des trois aide-cuisinières qui n’ont pas été confrontées – ou de façon moindre – aux difficultés alimentaires9.

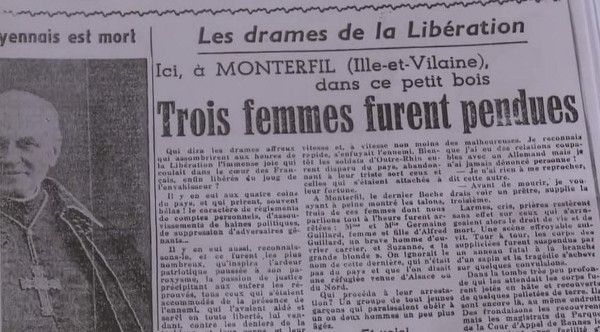

|

| Carte postale. Collection particulière. |

Des tontes aux exécutions sommaires

En août 1944, les exécutions sont nombreuses et la conséquence d’une justice radicale, une nouvelle fois mise en œuvre par les résistants. En effet, sur les 581 exécutions sommaires relevant de l’épuration en Bretagne, 10 % sont perpétrées durant ce seul mois10. Or, celui-ci correspond en Bretagne à la phase la plus aigue des combats que la région a connus de toute la Seconde Guerre mondiale. Le cas de Monterfil n’est donc pas extraordinaire et de la même façon qu’il intègre la haute saison des tontes, il fait partie de l’acmé des exécutions sommaires. Au total, les historiens estiment entre 8 et 9 000 personnes le nombre de victimes d’exécutions sommaires en France à la Libération11. Les 581 individus qui ont trouvé la mort en Bretagne forment un peu plus de 7 % des victimes françaises. A l’inverse des Côtes-du-Nord et du Morbihan qui, avec 243 et 214 victimes, se classent au 8e et au 9e rang national, l’Ille-et-Vilaine ne compte que 11 individus exécutés sommairement et fait partie des départements français les moins concernés par le phénomène12.

Les femmes n’ont pas été épargnées par ce dernier puisqu’elles forment entre 31 et 36 % des victimes comptabilisées en Bretagne, sauf en Ille-et-Vilaine où elles ne représentent que 18 % des personnes exécutées sommairement. A l’échelle régionale, l’Ille-et-Vilaine se démarque aussi par la chronologie des faits. Les premières exécutions sommaires y ont lieu tardivement, une semaine seulement avant le début des combats de la Libération, tandis que dans les autres départements, elles sont comises entre septembre et novembre 1943. Comme l’a démontré Christian Bougeard, le temps comme la géographie des exécutions sommaires démontrent qu’elles sont majoritairement le fait des résistants. Celles-ci sont donc abondantes dans le centre-Bretagne et bien plus nombreuses dans le pays bretonnant que dans le pays gallo, c’est-à-dire dans des zones de force des maquis. Ces précisions faites, le nombre limité d’exécutions sommaires recensées en Ille-et-Vilaine peut s’expliquer par la faiblesse des maquis et par son tempérament politique plus modéré que celui de ses voisins13.

Il est incontestable que durant cette période, les niveaux de violence tolérés par les individus sont plus élevés qu’en temps de paix. A l’échelle de la Bretagne, la perception des violences épuratoires commises lors des journées libératrices est ambigüe. D’un côté, la population manifeste des signes d’inquiétude dès la deuxième quinzaine du mois d’août et peut dénoncer aux autorités les exactions perpétrées par les résistants ou des groupes de jeunes gens en armes qui se réclament de la Résistance, de l’autre, les images de foules qui semblent approuver voire accompagner les résistants dans leur œuvre d’épuration – notamment lors des tontes – sont nombreuses.

|

| Scène de l'épuration populaire à Paris. Wikicommons / Bundesarchiv Bild 146-1971-041-10. |

Entre la conviction qu’il est nécessaire de punir ceux qui ont collaboré et la crainte que ces châtiments soient disproportionnés au regard des faits reprochés, la frontière est extrêmement poreuse14.

Les résistants… et la population

Le rôle joué par les résistants, constitués pour une part d’éléments extérieurs à la commune, ne doit pas occulter le rôle joué par les populations locales qui se sont souvent dédouanées sur ceux-ci a posteriori. En effet, à la différence des tontes opérées dans la clandestinité sous l’Occupation, celles du mois d’août sont exercées dans un cadre communautaire. Elles sont publiques et collectives. Si l’engagement personnel est très difficile à établir, la population joue souvent un rôle majeur, donnant à la tonte une dimension fusionnelle située à l’interface de la fascination et de la peur. Dès lors, nous pouvons nous demander quelles furent, en ce début du mois d’août 1944, les réactions des habitants de Monterfil devant la tonte de ces femmes ? Il est intéressant de noter que le reportage met uniquement l’accent sur la peur que ressent la population et n’évoque que les quelques personnes, dont le mari et père des femmes Guillard, qui réagissent pour aider les épurées ou faire cesser l’épuration. Mais qu’en est-il des autres habitants présents ? Sont-ils spectateurs ou pleinement acteurs des événements ? Qu’il s’agisse de la première ou de la seconde attitude, toujours est-il que les personnes qui assistent à la scène n’interviennent pas afin d'y mettre un terme. La tonte semble donc avoir été effectuée avec l’assentiment de tout ou partie du groupe.

Si la tondaison a été acceptée, ce n'est pas le cas de l’exécution. Les résistants ne préfèrent-ils pas se diriger vers un bois pour pendre ces trois femmes ? Ils sont ainsi à l’abri des regards et évitent de choquer la population locale. Très souvent la tonte ne se suffit pas à elle-même et ne peut remplacer d’autres types de répression. Quand certaines femmes sont transférées devant la justice, d’autres comme Germaine, Marie et Suzanne, sont exécutées.

Epuration et tensions au sein de la communauté

Comment maintenant savoir si la douzaine d'individus qui participe aux violences est uniquement composée de « résistants de la dernière heure » comme le souligne l’article ? Ici, l’événement semble quelque peu brouillé par la personnalité de celui qui est considéré comme le meneur de l’épuration et qui n’est autre que le fils du maire de l’époque, le « riche propriétaire terrien redouté de la population locale », Louis-Gabriel Oberthür. Comme l’a déjà démontré Marc Bergère, l’épuration se joue au village, c'est-à-dire à la confluence de l’Histoire exogène et des histoires endogènes. Derrière l’épuration, l’historien peut apercevoir en toile de fond les tensions qui règnent au sein de la communauté villageoise et qui ne sont bien souvent que la poursuite de luttes d’influence engagées avant guerre et exacerbées par l’épisode de Vichy15.

Dans une région très rurale comme la Bretagne, l’épuration populaire pratiquée à Monterfil et racontée au prisme de la mémoire de quelques témoins 70 ans après les faits semble cristalliser de fortes mésententes entre grands et petits possédants, ou entre possédants et obligés, et sont probablement liées à des fractures politiques. Louis-Gabriel Oberthür a en effet succédé à son père dans le fauteuil de maire en 1906 et a ensuite occupé ce poste sans discontinuer jusqu’en 1945, c’est-à-dire des lendemains de la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat jusqu’à la Libération16. Durant une période aussi longue, son regard sur la laïcité, la vie politique de l’entre-deux-guerres et notamment l’arrivée au pouvoir du Front populaire, ses prises ou son absence de prises de position sous l’Occupation voire la puissance et la renommée de la famille ont sans nul doute suscité des mécontentements. Toujours est-il que des FFI sont installés dans son château dès avant la Libération.

|

| Diplôme de FTP. Collection particulière. |

Quelques jours plus tard, son fils, le lieutenant FTP Oberthür, agit hors de tout mot d’ordre de sa hiérarchie et est intégré par les témoins au groupe des « résistants de la dernière heure ». Sans nier leur existence, cette évocation est révélatrice d’une certaine perception des événements, où histoire et mémoire s’entremêlent. En donnant le sentiment que le peuple français s’était libéré par lui-même, les communistes ont fait croire à un peuple acteur principal de sa libération et les gaullistes ont permis de légitimer la France libre face aux Alliés ; mais ils ont aussi contribué à livrer une image brouillée de la Résistance17. Dès l’automne 1944, un tri est effectué entre les vrais et les faux patriote, qui illustre le caractère imparfait de l’unité nationale et les fractures postérieures entre ceux qui ont lutté et les autres. Pourtant, les pertes furent nombreuses parmi les résistants à la Libération, qu’ils se soient engagés précocement ou tardivement. En outre, ces « résistants de la dernière heure » ne peuvent être considérés comme les seuls acteurs d’une épuration populaire rejetée par la mémoire18.

La libération et son corollaire épuratoire sont en effet des moments où « l’unité du plus grand nombre se scelle autour de l’exclusion de celles et ceux qui ont failli, sali et trahi19 ». En recouvrant les femmes de Monterfil de croix gammées, les résistants souillent leurs corps et leur rappellent ainsi leur propre salissure. Chemin faisant, ils conjurent le mal commis et purifient la communauté20. En ce sens, l’épuration nettoie l’espace social de ses éléments jugés impurs, de ceux qui menacent la communauté villageoise de dissolution : les collaborateurs ou ceux qui sont perçus comme tels21 ; car c’est bien davantage de perceptions que de faits dont il s’agit à Monterfil. Des perceptions qui ne sont pas, une nouvelle fois, spécifiques au village breton. Au-delà des textes normatifs définissant la répression de la collaboration, la société libérée appréhende l’épuration à travers des aspirations pour le moins troubles et confuses. Les approches que le voisinage en épuration a des collaborateurs ne sont pas calquées sur celles des juges ou des pouvoirs publics.

Cette question des mécanismes et des mobiles impulsant la demande d’épuration a donné lieu à des investigations historiques qui permettent de dégager un système de représentations génériques du collaborateur sur lesquelles il convient ici de s’appuyer22.

Le stéréotype de la collaboratrice

Sous l’Occupation, les trois femmes de Monterfil sont aide-cuisinières au service des Allemands. En cela, elles constituent à elles seules un cas d’école de la construction du stéréotype de la collaboratrice à la Libération.

Comme la plupart des femmes sanctionnées par la population au titre de l’épuration, elles ont été en contact professionnel avec les Allemands. Nombre de tondues furent effectivement femmes de ménage, employées de bureau, couturières ou cuisinières au service des troupes d’Occupation. Travailler pour ces dernières revient à montrer une préférence et est considéré comme un manquement au devoir patriotique. Par la stabilité de leur emploi et une rémunération plus élevée que celle des salariés de leur milieu social, leur situation pouvait être enviée. En agissant ainsi, les trois femmes de Monterfil se sont séparées de la masse des Français restés patriotes et se sont rapprochés des Allemands. Ainsi, elles ont démontré qu’elles ne partageaient ni l’espérance en une défaite des occupants ni les difficultés communes. Ces femmes ont trahi leurs compatriotes en donnant de la nourriture aux Allemands et l’ont symboliquement détournée de la bouche des Français qui, unis dans la souffrance, en avaient réellement besoin.

|

| A Rennes, sur la place de la Mairie, défilé des FFI à la Libération. WikiRennes. |

Dès lors, elles sont assimilées à des êtres malfaisants dénués de sens moral, et suspectées d’avoir couché avec les Allemands. En donnant leurs corps aux ennemis, elles ont également privé les Français. Elles sont alors considérées comme des femmes germanisées, ou dans le langage de l’époque « des femmes à boches », qui ont perdu leur identité nationale et ne méritent plus d’être Françaises. Ces perceptions démontrent combien, à l’époque, les femmes ne s’appartiennent pas : elles adoptent mécaniquement la nationalité de ceux qu’elles servent et donc de ceux avec qui elles couchent. L’équation travail pour les Allemands/collaboration sentimentale/délation est ici fatale aux trois femmes de Monterfil.

De la même manière, Suzanne Lesourd, originaire de l’Aisne, est particulièrement suspecte. Si la communauté est trahie, ce ne peut être que par des individus qui lui sont extérieurs, qui ne lui appartiennent pas vraiment ou qui sont mal intégrés aux sociabilités locales. L’épuration devient une occasion de rappeler à certains qu’ils n’ont jamais été acceptés par la communauté. Dès lors, la marginalité et le faible enracinement local des réfugiés sont de puissants vecteurs de suspicion. Celui ou celle qui n’est pas du village est assimilé à un « ennemi intérieur », particulièrement dans le contexte de la Libération où le mythe de la 5e colonne est extrêmement prégnant.

Finalement, l’épuration exacerbe un contrôle social jamais démenti au sein des communautés villageoises23.

Les poursuites judiciaires de la fin des années 1940, signe des tensions post-épuration au sein de

la communauté

Alors que les violences exercées ont permis à la communauté d’évacuer l’humiliation et la souffrance de l’Occupation et d’entamer un processus de reconstruction identitaire, il n’en demeure pas moins que leur intensité connait une chute notable dès septembre 1944. En Bretagne, elles sont résiduelles passé octobre 1945. Quand, à l’été 1944, les communautés locales assument globalement les violences perpétrées à l’encontre des suspects de collaboration, ce n’est plus le cas quelques mois plus tard. Les violences ne sont plus tolérées par une société en quête de tranquillité. Les esprits s’apaisent et l’épuration légale prend le pas sur l’épuration populaire. L’opinion critique régulièrement l’épuration perpétuée par les tribunaux mais au fil des mois s’en désintéresse.

L’épuration ne peut toutefois se résumer aux événements de l’été 1944 et nul doute que la pression sociale continue à s’exercer de longues années après la Libération à l’encontre des épurés ou des proches et des familles d’épurés, ce que l’historien Marc Bergère appelle « la dimension rampante de l’épuration ». Alors que certains épurés sont restés dans la commune de leur épuration en étant rejetés par les autres habitants, bien plus nombreux sont ceux qui ont préféré déménager afin de se soustraire au regard des villageois et ainsi se reconstruire. A Monterfil, bien qu’un témoin affirme que « ce qui comptait pour ces assassins, c’est que les gens du pays ne parlent pas », les tueurs sont poursuivis dès 1949.

Si l’on peut émettre l’hypothèse que l’engagement dans les rangs communistes du lieutenant FTP Oberthür l’empêche de bénéficier de l'ensemble des protections que peut lui offrir une famille influente, résolument ancrée à droite et très catholique, l’essentiel est ailleurs. Très vite la question de l’épuration populaire a divisé et, signe que les temps ont changé, les victimes ont pu se faire entendre. C’est bien la preuve que le consensus qui existait autour de l’épuration populaire orchestrée lors des journées libératrices a disparu. Effectivement, les premières semaines libératrices passées, les châtiments ne sont plus consensuels. Ils mettent mal à l’aise et divisent les patriotes. Dès le dernier trimestre de 1944, des enquêtes aboutissent et des résistants reconnus coupables par la justice de viols, de passages à tabac ou encore de tontes sont condamnés24.

|

| Quand Ouest-France s'empare de l'affaire. |

Pour autant, la communauté monterfiloise n’est pas unanime à ce sujet et le rapport de force semble inégal. Le fait que le nouveau maire de la commune ne communique pas à la famille des pendues l’emplacement exact des tombes après que deux d’entre elles ont été exhumées du bois pour être inhumées dans le cimetière du village voisin est révélateur du climat qui règne dans le village au tournant des années 1950. Ceci nous conduit à proposer deux hypothèses non exclusives l’une de l’autre. En gardant le silence, le nouvel édile joue la carte de l’apaisement et évite de réveiller les passions des heures sombres de la Libération. Plus sûrement, il cherche à éviter le rassemblement de la famille et des proches des pendues afin d’honorer leur mémoire. Cette commémoration aurait probablement été vécue comme une provocation par des Monterfilois qui n’auraient pas manqué de réagir. En 1950, la sensibilité de l’opinion publique quant à l’épuration peut est encore vive.

Et tandis que le processus légal d’épuration n’est pas terminé, c’est au tour des épurateurs d'être poursuivis par la justice. Après avoir bénéficié d’un non-lieu en 1945, ils sont amnistiés en 1951, après que l’affaire ait été relancée deux ans plus tôt. Ironie de l’histoire, la loi d’amnistie dont un grand nombre d’anciens collaborateurs a profité dans une logique de désépuration bénéficie ici à ceux qui ne sont plus considérés comme des résistants mais bel et bien comme des criminels25. Le cas de Monterfil permet de mettre en lumière une dimension importante des lois d’amnistie : si elles concernent principalement les épurés, il ne faut pas oublier qu’elles incluent aussi certains résistants qui ont « dérapé » à la Libération et qui ont été sanctionnés. Au-delà d’un oubli de la face sombre de la France occupée, ces lois cherchent à effacer toutes les divisions et les séquelles issues de cette période. Mais la mémoire des actes n’est pas morte avec les amnisties et encore moins avec la disparition des épurés.

La marche blanche de l’été 2014, un révélateur des relations d’une société avec son passé

A Monterfil, en cet été 2014, une marche blanche a été organisée et une pétition remise au maire afin de demander la réhabilitation des trois femmes. Certains membres de la famille réclamant l’installation d’une stèle dans le « bois des pendues » et l’inscription du nom des trois épurées sur le monument aux morts en tant que victimes de guerre. Quant au premier magistrat d’Iffendic, il a accepté d’entamer des négociations avec le collectif militant pour cette réhabilitation afin d’offrir une sépulture digne aux deux femmes enterrées dans le cimetière de sa commune. Dans le même temps, il appelle à l’apaisement et souligne que « les éléments du passé doivent être maniés avec prudence ». Le collectif ne serait-il pas perçu comme un élément menaçant la vie commune des habitants de ces deux villages, comme un « effet miroir » des trois suspectes 70 ans après ? Toujours est-il qu’aujourd’hui, il semble aisé pourle maire de cette commune que pour celui de Monterfil de communiquer à ce sujet. Comme nous l’évoquions plus haut, il est peut-être aussi plus facile d’évoquer le cas des victimes d’exécutions sommaires dans un département au tempérament politique modéré comme l’Ille-et-Vilaine que dans d’autres départements, notamment bretons, où de tels actes ont eu lieu mais où la mémoire et les sensibilités sont plus virulentes.

Finalement, le cas de Monterfil confirme que, depuis 1944, le souvenir de l’Occupation n’en finit pas d’agiter la mémoire collective et témoigne d’un village malade de son passé, dans lequel embarras et honte se mélangent à l’évocation de l’épuration populaire et où le silence parait être le meilleur antidote à de nouvelles divisions. En réalité, cet événement qui semblait enfoui dans les profondeurs de l’océan mémoriel fait son retour sur l’écume des vagues médiatiques, charrié par les courants toujours très forts du syndrome de Vichy évoqué par Henry Rousso. Les fractures nées sous l’Occupation ne sont toujours pas résorbées26. A l’image de la mémoire des fusillés de 1914, il démontre les relations qu’entretient aujourd’hui la société avec son passé.

Vivant dans un présent brouillé politiquement et s’inscrivant dans un futur toujours plus incertain, les Français puisent dans le passé des sujets de discorde aux tenants et aux aboutissants mieux compris car plus tranchés idéologiquement27. Et alors que d’après les journalistes, « les langues ont toujours du mal à se délier » à l’intérieur du village, la mémoire de ces années ne manque pas de s’exprimer et s’avère plurielle comme en témoignent les messages reçus par Hubert Hervé, auteur d’un roman policier librement inspiré de l’épisode de Monterfil28 et les nombreux commentaires laissés en réaction à l’article de l’AFP sur les sites des journaux ou les réseaux sociaux29.

Fabien LOSTEC

1 Je tiens à remercier Yann Lagadec et Thierry Lhote, relecteurs attentifs et précieux du présent article.

2 L’article de l’Agence France-Presse, posté sur internet le 8 août 2014, a été repris par de nombreux médias et est encore disponible sur plusieurs sites internet comme ceux de Libération, Rue 89, L’Express ou 20 minutes. Un reportage vidéo de cette même agence est facilement accessible via internet. Ces documents font suite à un article publié le 4 août 2014 sur le site du journal Ouest-France, rédigé par Marie Merdrignac et intitulé « Un collectif en hommage aux ‘pendues de Monterfil’ ». Sauf indications contraires, les passages cités entre guillemets renvoient à ces trois sources. Quant aux noms propres évoqués dans notre texte, ils sont également disponibles dans ces mêmes documents ainsi que dans la version des événements livrée par Maxime Le Poulichet, président de l’amicale des anciens de la 12e compagnie FFI d’Ille-et-Vilaine, disponible en ligne et dans BOUCARD, Alexandre, et DUVIVIER, Georges, « 1940-1944 : Monterfil sous l’Occupation », février 1995, numéro spécial du bulletin municipal Vivre à Monterfil.

3 Le terme « épuration de voisinage » est préféré par CAPDEVILA, Luc, Les Bretons au lendemain de l’Occupation. Imaginaire et comportement d’une sortie de guerre 1944-1945, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1999, et celui d’ « épuration populaire » par BERGERE, Marc, Une société en épuration. Epuration vécue et perçue en Maine-et-Loire. De la Libération au début des années 50, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004.

4 Voir SAINCLIVIER, Jacqueline, La Bretagne de 1939 à nos jours, Rennes, éditions Ouest-France, 1989 ; BOUGEARD, Christian, Histoire de la Résistance en Bretagne, Paris, éditions Gisserot, 1992 ou encore BOUGEARD, Christian, « Résistance et épuration sauvage en Bretagne », in SAINCLIVIER, Jacqueline, et BOUGEARD, Christian (dir.), La Résistance et les Français, enjeux stratégiques et environnement social, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 1995.

5 A ce sujet, voir notamment BERGERE, Marc, Une société en épuration…, op. cit., p. 311.

6 VIRGILI, Fabrice, La France « virile ». Des femmes tondues à la Libération, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2004; BERGERE, Marc, Une société en épuration…, op. cit., p. 310-311. Et pour la Bretagne : CAPDEVILA, Les Bretons au lendemain de l’Occupation..., op. cit., p. 138-164.

7 La collaboration économique intervient pour 14,6 % des cas de tontes, la collaboration politique 8 % et la nationalité d’un pays de l’Axe pour 2,1 %. Voir VIRGILI, Fabrice, Ibid., p. 23.

8 Concernant l’analyse des rituels de la société libérée, nous nous permettons de renvoyer le lecteur à BERGERE, Marc, et LOSTEC, Fabien, « Rites et rituels de la société française en Libération : des enjeux symboliques », in PITOU, Frédérique, et SAINCLIVIER, Jacqueline (dir.), Les affrontements. Usages, discours et rituels, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2008, p. 239-251.

9 BROSSAT, Alain, Libération, fête folle : mythes et rites ou le grand théâtre des passions populaires, Paris, éditions Autrement, 1994, p. 135.

10 Au sujet des exécutions sommaires, voir l’article de BOUGEARD, Christian, « Résistance et épuration sauvage en Bretagne », art. cit., p. 277-283, la thèse de CAPDEVILA, Luc, Les Bretons au lendemain de l’Occupation..., op. cit., p. 124-137, ou l’article que ces deux historiens ont rédigé à quatre mains : « Violence et répression en Bretagne sous l’Occupation et la Libération », in CARLUER, Jean-Yves (actes réunis par), Violence et société en Bretagne et dans les pays celtiques, Brest, Centre de Recherche Bretonne et Celtique, 2000, p. 429-446. Rappelons que l’épuration des traitres a commencé dès l’Occupation et n’a pas attendu la Libération pour s’exprimer. Pour désigner ce phénomène, l’historien Marc Bergère évoque la « protoépuration ». Voir BERGERE, Marc, Une société en épuration…, op. cit., p. 303-310.

11 ROUSSO, Henry, « L’Epuration en France : une histoire inachevée », Vingtième siècle. Revue d’histoire, janvier-mars 1992, n°33, p. 78-105. Notons que le nombre de personnes exécutées sommairement a été établi par les enquêtes du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale (CH2GM) puis de l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP) qui ont été effectuées pour 84 départements.

12 Pour les chiffres concernant la Bretagne, se reporter à BOUGEARD, Christian, « Résistance et épuration sauvage en Bretagne », art. cit., p. 277. Dans cet article, Christian Bougeard ne compte que 2 femmes exécutées à Monterfil. En comptant les 3 cas monterfilois, nous serions donc à 12 personnes exécutées sommairement en Ille-et-Vilaine.

13 BOUGEARD, Christian, Ibid., p. 280.

14 BOUGEARD, Christian, et CAPDEVILA, Luc : « Violence et répression en Bretagne… », art. cit., p. 441-445

15 BERGERE, Marc, « L’épuration au village », in BARUCH, Marc-Olivier (dir.), Une poignée de misérables : l’épuration de la société française après la Seconde Guerre mondiale, Paris, Fayard, 2003, p. 371-383.

16 Son père n’est autre que Charles Oberthür, imprimeur bien connu à Rennes, qui est maire de la petite commune de 1871 à 1904. Louis-Gabriel Oberthür devient quant à lui édile en 1906, après le bref intermède d’Emmanuel Soufflet, commerçant, maire de 1904 à 1906.

17 BUTON, Philippe, et GUILLON, Jean-Marie (dir.), Les pouvoirs en France à la Libération, Paris, Belin, 1994, p. 15.

18 Sur ce point, voir VIRGILI, Fabrice, La France « virile »…, op. cit., p. 109-113.

19 BERGERE, Marc, « L’épuration au village », art. cit., p. 371.

20 BERGERE, Marc, Une société en épuration..., op. cit., p. 323.

21 Il est d’ailleurs intéressant de noter que cette menace de dissolution de la communauté monterfiloise semble importante de longues années après les événements d’août 1944 puisque le reportage révèle que le souvenir et la simple évocation de ces événements ont du être tus jusqu’à aujourd’hui pour que les habitants puissent vivre en commun et en paix.

22 Entre autres CAPDEVILA, Luc, Les Bretons au lendemain de l’Occupation..., op. cit., p. 356-372, et BERGERE, Marc, Une société en épuration…, op. cit., p. 333-342.

23 BERGERE, Marc, « L’épuration au village », art. cit., p. 380.

24 BOUGEARD, Christian, et CAPDEVILA, Luc : « Violence et répression en Bretagne sous l’Occupation et la Libération », art. cit., p. 443.

25 GACON, Stéphane, L’amnistie. De la Commune à la guerre d’Algérie, Paris, éditions du Seuil, 2002, p. 161-251 pour l’amnistie de la collaboration.

26 ROUSSO, Henry, Le syndrome de Vichy, Paris, Le Seuil, 1990.

27 Lire à ce sujet HARTOG, François, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Le Seuil, 2012, 321 p.

28 La publication en 2013 de ce roman policier, In nomine patris, serait d’après certains témoins à l’origine du réveil des consciences. A la suite de cette publication, l’auteur publia un livret de 18 pages en réponse aux demandes qui lui ont été adressées par des lecteurs d’écrire les faits tels qu’ils se sont produits.

29 De nombreux commentaires peuvent être consultés sur le site Facebook de l’AFP ou à la suite de l’article publié sur la page du journal Libération. |